Pourquoi

l’Oasis?

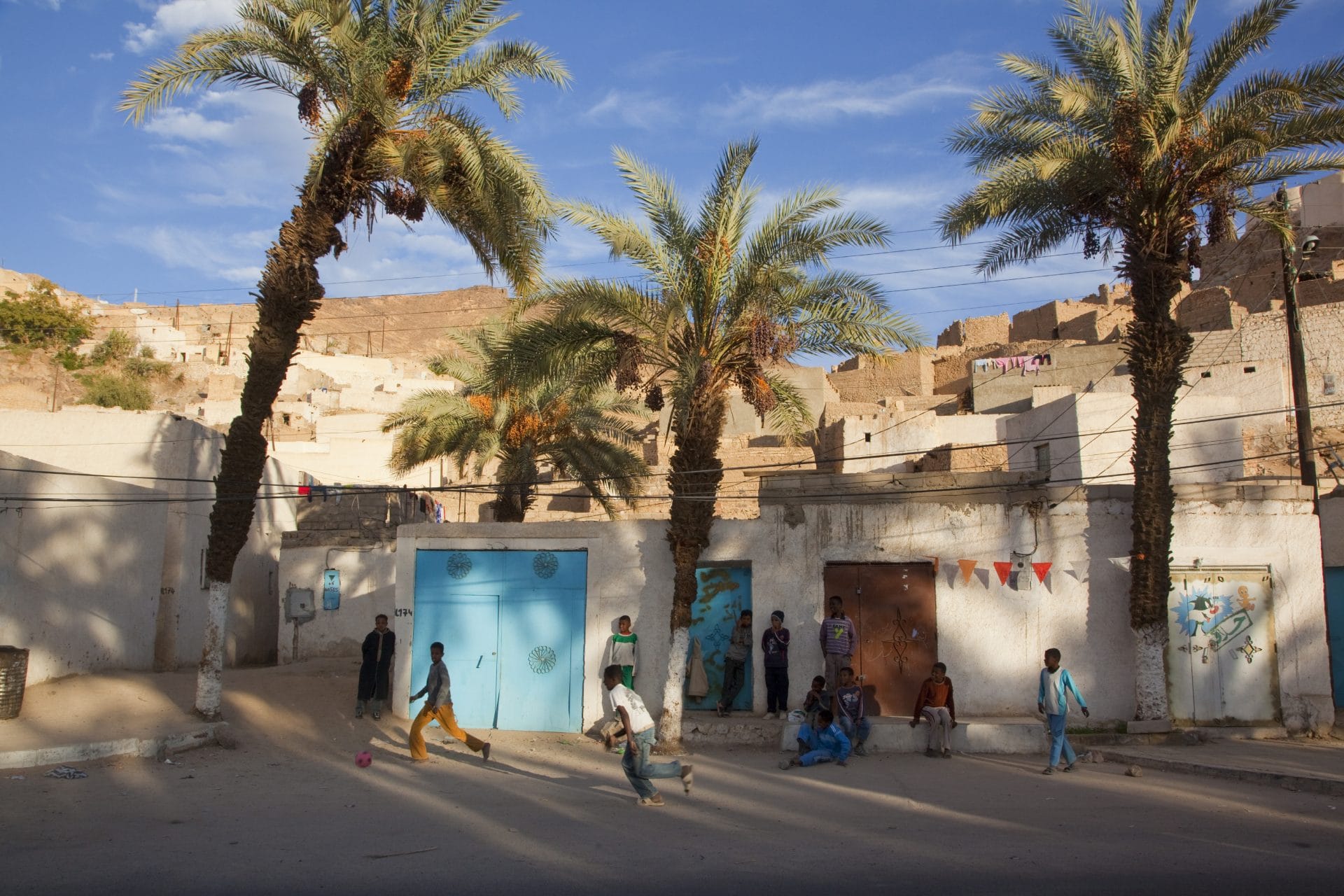

Au coucher du soleil des garçons jouent au foot à Djanet, la capitale du Tassili n’Ajjer, le vaste plateau rocheux où se trouve le parc archéologique reconnu mondialement. Ici de nombreux témoignages rupestres – depuis 10 000 avant JC – relatent en effet la vie du genre humain dans la Préhistoire. Djanet n’est fondée qu’au Moyen Age, par les mêmes populations berbère nomades qui encore y habitent conservant l’usage de la langue tamahaq, les Touareg Kel Ajjer. Elle est sertie sur la rive de l’oued Idjeriou, à une altitude de 1000 mt, surplombant une grande palmeraie.

Vue panoramique des luxuriantes palmeraies dans la vallée creusée par l’oued, le fleuve préhistorique. La petite Oasis garde un patrimoine forestier important, dû au travail de plusieurs générations, mais le manque d’eau, qui doit être cherchée de plus en plus en profondeur, le menace. Chaque jour avant le coucher du soleil, l’utilisation contemporaine de plusieurs motopompes à gazole – qui extraient l’eau pour irriguer de trop nombreux puits individuels – est par ailleurs en train de créer de la pollution dans l’air et a diffusé des maladies causant des dommages aux cultures.